カトリック俳人・阿波野青畝氏

『カトリック俳人』阿波野青畝氏のこと

玉造のカテドラルを訪ねた人々は大聖堂の正面入口の右に高い鐘楼があり、それに相対するように南側の芝生に一基の立派な句碑があるのをご覧になるでしょう。

その句碑には、

天の虹仰ぎて右近ここにあり

という一句が刻まれています。

人にはそれぞれに神から与えられた「タレント」があり、それを信仰によって育み、 また他人のために活かして生きて行くものですが、甲子園教会にも一人、優れた才能を豊かな信仰で磨き、 教会の内外を超えて多くの人々に大きな感銘と喜びを与え続けて、主の許へ逝った人がいます。 その晩年も作句のための吟旅が多く我々は教会で姿を見かけることはあまりなかった人ですが、 俳人の阿波野青畝氏です。この30周年史を機会に、ご愛娘である松井道子さんのお話を伺い、同氏のことを簡単に紹介したいと思います。

同氏は1899(明治32)年に奈良の高取に生まれ、17才の時に来遊した高名な俳人高浜虚子に出会い、俳句の志を固めました。

同氏は1899(明治32)年に奈良の高取に生まれ、17才の時に来遊した高名な俳人高浜虚子に出会い、俳句の志を固めました。

その後大阪に出て、25才の時に近代日本を代表する雑誌「ホトトギス」の課題句選者となり、30才で郷土から俳誌「かつらぎ」を創刊主宰し。34才で初の句集を刊行しています。 戦災で大阪の家を失い。1945(昭和20)年に現在の阿波野さんのお宅の場所に移りました。そして1947(昭和22)年48才の時、娘さん達の導きでカトリックの洗礼を受けました。

その後52才で「ホトトギス」の投句を止めて自由な立場で活動し、「よみうり俳壇」の選者をはじめさらに広く俳句の指導に当たり、また1967(昭和44)年の聖地巡礼を含め、 高齢ながら元気に内外各地を旅行しています。その一方で、76才の時にの勲四等瑞宝章の受賞を前後して、芸術・文化の分野で数多くの賞を受けています。そして1989(平成)年90才で「かつらぎ」主宰を後進に譲り、 1992(平成4)年、すべてを主に委ねてみもとに帰っていきました。

持って生まれた性質もさることながら、この俳句一筋の道を通してまことに円満で寛容な人格に到達された、隠れた偉人であったと思います。安田大司教様もこの人と親交があったそうで 、幾つかのカトリックの施設には本人の固辞にもかかわらず、秀でた句の碑が残っています。

本名は阿波野敏雄、霊名フランシスコ・アシジ、そして俳号「青畝」は、甲子園教会の記事の中のみでなく、その温かい句風と共に日本文学史上に永く残って行くことでしょう。

( 中塚発夫記 1993年7月発行『甲子園カトリック教会のあゆみ』)

天の虹仰ぎて右近ここにあり

という一句が刻まれています。

人にはそれぞれに神から与えられた「タレント」があり、それを信仰によって育み、 また他人のために活かして生きて行くものですが、甲子園教会にも一人、優れた才能を豊かな信仰で磨き、 教会の内外を超えて多くの人々に大きな感銘と喜びを与え続けて、主の許へ逝った人がいます。 その晩年も作句のための吟旅が多く我々は教会で姿を見かけることはあまりなかった人ですが、 俳人の阿波野青畝氏です。この30周年史を機会に、ご愛娘である松井道子さんのお話を伺い、同氏のことを簡単に紹介したいと思います。

同氏は1899(明治32)年に奈良の高取に生まれ、17才の時に来遊した高名な俳人高浜虚子に出会い、俳句の志を固めました。

同氏は1899(明治32)年に奈良の高取に生まれ、17才の時に来遊した高名な俳人高浜虚子に出会い、俳句の志を固めました。その後大阪に出て、25才の時に近代日本を代表する雑誌「ホトトギス」の課題句選者となり、30才で郷土から俳誌「かつらぎ」を創刊主宰し。34才で初の句集を刊行しています。 戦災で大阪の家を失い。1945(昭和20)年に現在の阿波野さんのお宅の場所に移りました。そして1947(昭和22)年48才の時、娘さん達の導きでカトリックの洗礼を受けました。

その後52才で「ホトトギス」の投句を止めて自由な立場で活動し、「よみうり俳壇」の選者をはじめさらに広く俳句の指導に当たり、また1967(昭和44)年の聖地巡礼を含め、 高齢ながら元気に内外各地を旅行しています。その一方で、76才の時にの勲四等瑞宝章の受賞を前後して、芸術・文化の分野で数多くの賞を受けています。そして1989(平成)年90才で「かつらぎ」主宰を後進に譲り、 1992(平成4)年、すべてを主に委ねてみもとに帰っていきました。

持って生まれた性質もさることながら、この俳句一筋の道を通してまことに円満で寛容な人格に到達された、隠れた偉人であったと思います。安田大司教様もこの人と親交があったそうで 、幾つかのカトリックの施設には本人の固辞にもかかわらず、秀でた句の碑が残っています。

本名は阿波野敏雄、霊名フランシスコ・アシジ、そして俳号「青畝」は、甲子園教会の記事の中のみでなく、その温かい句風と共に日本文学史上に永く残って行くことでしょう。

( 中塚発夫記 1993年7月発行『甲子園カトリック教会のあゆみ』)

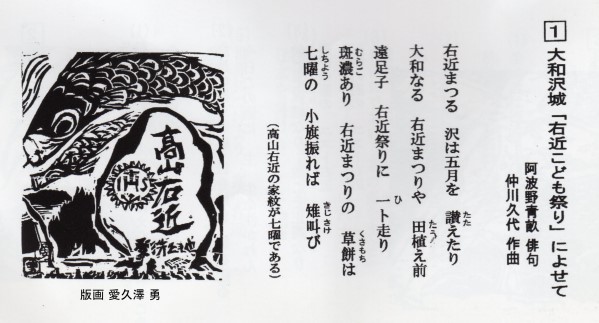

ユスト高山右近と阿波野青畝

右近まつる沢は五月を讃へたり

右近まつる沢は五月を讃へたり昭和54年作 句集『あなたこなた』収蔵

大和橿原の伊那佐山に続く沢山に高山右近が12歳で受洗した史蹟があります。5月5日、山頂の沢城跡で右近まつりの列福ミサが行われます。 日頃はしずかな山里に聖歌がひびき、畦道では地元の婦人たちの手により草餅などが売られ訪れる人は多いです。聖五月の一行事をさらりと叙す句です。 次は同時作。

大和なる右近まつりや田植前

絮となるたんぽぽ髪挿にもならず(わたとなるたんぽぽかざしにもならず)

斑濃あり右近まつりの草餅は(むらごありうこんまつりのくさもちは)

遠足子右近まつりに一走り

(佐久間慧子著『青畝俳句散歩』2018年5月16日発行 文学の森発行より)

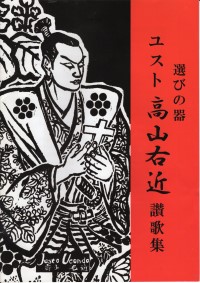

ユスト高山右近賛歌集

2016年に寧楽テ・デウムによる「ユスト高山右近讃歌集」が製作されました。

2016年に寧楽テ・デウムによる「ユスト高山右近讃歌集」が製作されました。阿波野青畝氏の俳句5句に寧楽テ・デウム 中川久代氏が曲を付けられた讃歌が収録されています。

2016年9月25日、橿原文化会館に於いて「列福祈念講演会とコンサート」で披露されました。

右近まつる沢は五月を讃へたり

大和なる右近まつりや田植前

遠足子右近まつりに一走り

斑濃あり右近まつりの草餅は

七曜の小旗降れば雉叫び