『お盆.聖母被昇天 』

ラファエル 松本武三 神父

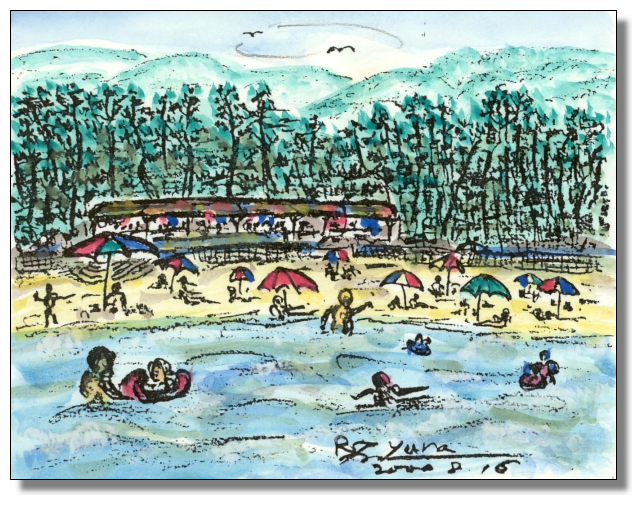

正月とお盆は、日本の民族大移動のひと時。故郷に帰り、お墓参りに、懐かしい故郷の味を楽しみながら、

魂の癒しのひと時をお過ごしの方も多いのではと思います。

貴重な休みのひと時、大切な方と交流を深められ、亡くなられた方にお祈りをささげたいものです。

お盆と言う名称は、「盂蘭盆」(うらぼん)。 盂蘭盆とは、ウランバナという古いインドの言葉を音写したものだそうです。 ウランバナは倒すと言う字と懸(つるす)と言う字の音写。 つまり、倒(たおして)懸(つるす)さまを言います。 さかさまにブラ下げられ耐えがたいほどの苦しみ、それがウランバナです。 もしも先祖がそのような苦しみにあっているとしたら、どうかして救ってあげたい、と思うのは人情です。 そのための供養がお盆ではないでしょうか。 でも考えて見れば、ウランバナとは、イエスの十字架の姿そのものです。 先祖が倒され吊るされている、可哀想に、何とかしてあげなくてはと言うより、イエスさまは、私たちすべてを天に呼ぶために、 自ら哀れにも十字架に吊るされ、私たちの汚れを身におって、吊るされることによって、 きよい母マリアさまだけでなく、すべての命を救い上げてくださった。何と有難いこと。それで十字架を大切にするのです。

また、カトリック教会も、お盆のひと時は、平和を考え、平和を願って祈り、聖母マリアを祝って過します。 聖母被昇天祭です。この日のミサの初めの祈りで、司祭は次のように祈ります。

「全能永遠の神よ、あなたは、御ひとり子の母、汚れのないおとめマリアを、からだも魂も、ともに天の栄光に上げられました。 信じる者すべてが、いつも天の国を求め、聖母とともに、永遠の喜びに入ることができますように」と。

つまり、聖母が天に招かれたことを祝うととともに、亡くなられた方は勿論のこと、すべての命に感謝して祝う。 そして、聖母マリアの生涯の最後を思いながら、私たちひとり一人の人生の歩みをながめ、 人生の終着点は何処? たどり着くところはどんなところ? と考える日でもあるのです。

人生にはいろいろなことがありますが、たどり着くところは神さまのところと信じ、祈り感謝するのです。

先日、友人のお母様が亡くなられ、葬儀に参列しました。その時の友人の司祭の言葉が今も心に残っています。 お母様は晩年、ガンで大変苦しまれたそうですが、イエスの言葉を信じて、我が身を委ねられていたそうです。 マタイ福音書11章、「重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。 わたしのくびきを負い、わたしに学びなさい。そうすれば安らぎを得られる。 わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽いからである」の言葉をしっかり受けとめ、母は、苦しい病の床でも、決して弱音を吐かなかった。 苦しみはイエスさまと一緒なら担える。これがわたしのくびきだからと。そして亡くなる前、「早く天に帰りたい」と。

参列された方々に、友人の司祭は、「きょうはお悔やみを言わないでください。喜んで感謝しましょう。 母は、神さまのところへ帰ったのだから」と。

その時わたしは思いました。

「病み、痛まなければ、ささげられない祈りがあるのだなあ。 病み、痛まなければ、聞き取ることができない言葉があるのだなあ。 病み、痛まなければ、近づくことができない、聖なる場所があるのだなあと。」

信仰は、日頃あまり考えることがない人生のたそがれ、死に、希望を与えてくれるものです。 お盆、聖母被昇天はその恵みの祝いでもあるのです。

ところで、イエス・キリストが天に昇られた出来事は、「主の昇天」と言いますが、聖母は、「被昇天」と呼ばれます。 どうしてでしょう。イエスはキリスト、神さまですから、自ら天に昇られましたが、マリアは、私たちと同じ人間。 自分の力では天に昇れません。「被」と言う漢字は、「受ける、引っ張る」と言う意味があるように、 聖母マリアは自らの力ではなく、誰かの力によって、つまり、神さまの力によって、わが子イエス・キリストによって、 天に昇られた、天に招かれたのです。それで、「聖母の被昇天」と言うのです。

また、イエスやマリア、すべての聖なる聖人たちに、倣いたいと希望のうちに生きている、それがカトリック教会の信仰でもあるのです。アーメン。

お盆と言う名称は、「盂蘭盆」(うらぼん)。 盂蘭盆とは、ウランバナという古いインドの言葉を音写したものだそうです。 ウランバナは倒すと言う字と懸(つるす)と言う字の音写。 つまり、倒(たおして)懸(つるす)さまを言います。 さかさまにブラ下げられ耐えがたいほどの苦しみ、それがウランバナです。 もしも先祖がそのような苦しみにあっているとしたら、どうかして救ってあげたい、と思うのは人情です。 そのための供養がお盆ではないでしょうか。 でも考えて見れば、ウランバナとは、イエスの十字架の姿そのものです。 先祖が倒され吊るされている、可哀想に、何とかしてあげなくてはと言うより、イエスさまは、私たちすべてを天に呼ぶために、 自ら哀れにも十字架に吊るされ、私たちの汚れを身におって、吊るされることによって、 きよい母マリアさまだけでなく、すべての命を救い上げてくださった。何と有難いこと。それで十字架を大切にするのです。

また、カトリック教会も、お盆のひと時は、平和を考え、平和を願って祈り、聖母マリアを祝って過します。 聖母被昇天祭です。この日のミサの初めの祈りで、司祭は次のように祈ります。

「全能永遠の神よ、あなたは、御ひとり子の母、汚れのないおとめマリアを、からだも魂も、ともに天の栄光に上げられました。 信じる者すべてが、いつも天の国を求め、聖母とともに、永遠の喜びに入ることができますように」と。

つまり、聖母が天に招かれたことを祝うととともに、亡くなられた方は勿論のこと、すべての命に感謝して祝う。 そして、聖母マリアの生涯の最後を思いながら、私たちひとり一人の人生の歩みをながめ、 人生の終着点は何処? たどり着くところはどんなところ? と考える日でもあるのです。

人生にはいろいろなことがありますが、たどり着くところは神さまのところと信じ、祈り感謝するのです。

先日、友人のお母様が亡くなられ、葬儀に参列しました。その時の友人の司祭の言葉が今も心に残っています。 お母様は晩年、ガンで大変苦しまれたそうですが、イエスの言葉を信じて、我が身を委ねられていたそうです。 マタイ福音書11章、「重荷を負う者は、だれでもわたしのもとに来なさい。休ませてあげよう。 わたしのくびきを負い、わたしに学びなさい。そうすれば安らぎを得られる。 わたしのくびきは負いやすく、わたしの荷は軽いからである」の言葉をしっかり受けとめ、母は、苦しい病の床でも、決して弱音を吐かなかった。 苦しみはイエスさまと一緒なら担える。これがわたしのくびきだからと。そして亡くなる前、「早く天に帰りたい」と。

参列された方々に、友人の司祭は、「きょうはお悔やみを言わないでください。喜んで感謝しましょう。 母は、神さまのところへ帰ったのだから」と。

その時わたしは思いました。

「病み、痛まなければ、ささげられない祈りがあるのだなあ。 病み、痛まなければ、聞き取ることができない言葉があるのだなあ。 病み、痛まなければ、近づくことができない、聖なる場所があるのだなあと。」

信仰は、日頃あまり考えることがない人生のたそがれ、死に、希望を与えてくれるものです。 お盆、聖母被昇天はその恵みの祝いでもあるのです。

ところで、イエス・キリストが天に昇られた出来事は、「主の昇天」と言いますが、聖母は、「被昇天」と呼ばれます。 どうしてでしょう。イエスはキリスト、神さまですから、自ら天に昇られましたが、マリアは、私たちと同じ人間。 自分の力では天に昇れません。「被」と言う漢字は、「受ける、引っ張る」と言う意味があるように、 聖母マリアは自らの力ではなく、誰かの力によって、つまり、神さまの力によって、わが子イエス・キリストによって、 天に昇られた、天に招かれたのです。それで、「聖母の被昇天」と言うのです。

また、イエスやマリア、すべての聖なる聖人たちに、倣いたいと希望のうちに生きている、それがカトリック教会の信仰でもあるのです。アーメン。